ここから本文です。

~東北の電気通信工事会社がさらなる発展に向けて挑んだキャッシュフロー管理~

東日電気株式会社(宮城県仙台市 建設業 従業員数約20名 資本金1,000万円)

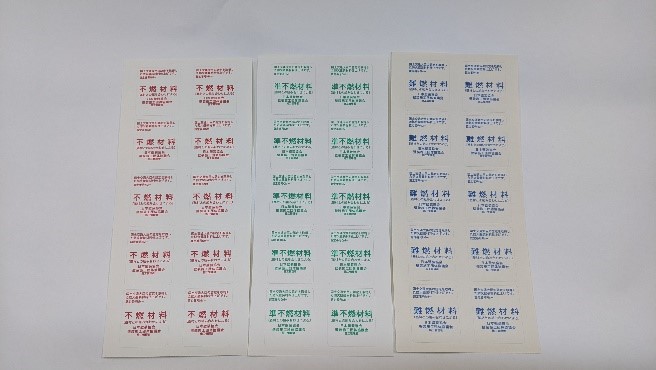

東日電気株式会社は、1974年の設立以来50年以上に渡り東北の電気通信工事を手掛けている。「全員が経営者であり、全員が営業マン」をモットーに、柔軟な思考と迅速なフットワークで成長を続けてきた。次の50年に向けてさらに発展するには、外注先への委託が多くなる繁忙期の利益率低下を解消する必要があり、現金の流れを把握して利益を追求するキャッシュフロー管理実現のための支援を行った。

本事例のポイント

【複数の専門家の連携による多面的な支援】

当社の受注のほとんどは東北電力とそのグループ会社によるものであり、受注の件数等について基本的に自社に主導権がない。受注の偏りを解消するために顧問会計士、顧問労務士、弁護士が連携して問題の根本的な原因を探るとともに、幹部社員自らが課題解決に向けて行動できるように支援した。

【事業の先行を見据えた対応と従業員との経営課題の共有】

発注先にすべてをゆだねるのではなく、発注担当者との綿密なコミュニケーションで発注見込みを早期に予測するなど、事業の先行きを見据えた対応が課題解決に繋がることが判明。全社員で経営課題と行動指針を共有することで改善が図られるように促した。

当社の背景

当社は、東北電力と関連グループ企業の協力会社として情報通信機器の工事と保守を主たる業務としている。受注はもっぱらこれらの企業からのものであることから、工事の発注タイミングについてイニシアチブを十分に取ることができない状況だった。このため、例年受注が少なくなる時期の売上確保と、逆に受注が集中する時期の外注業者の利用が重なることによる粗利益率の低下解消が経営課題となっていた。

支援の流れ

【キャッシュフローをベースに毎月の活動目標を設定】

支援はキャッシュフロー管理に詳しい顧問社労士と弁護士とで協働で行った。まず、毎年期末に当年度の実績を踏まえて次年度の売上目標と利益目標を設定し、大まかな戦略を立案することを決定。進め方としては、顧問会計事務所が毎月作成する試算表をベースに、顧問社労士がキャッシュフローベースの月次の経営実績と年度内予測を表計算シートにまとめ、その際大まかな戦略に基づく毎月の具体的な活動目標を定めることとした。

【顧問労務士を交え次月以降の行動方針を議論】

当社は毎年受注が少なくなる6〜9月の売上と利益が小さく、受注が集中する毎年3月の期末近くになると受注消化のため外注先への委託が多くなり利益率が低下する。この問題を解決するために、支援者は表計算シートをたたき台に毎月1回、顧問社労士と社長とで会議を実施。前月の活動報告を受けるとともに、昨年同月実績と当月実績を対比し、さらに次月以降の行動方針を議論した。

【受注標準化と外注利用標準化のための議論】

当社は労働分配率を一定割合以上とすることを経営目標に、昇給の他にできるだけ賞与で従業員に利益還元することをモットーとし、資金予測と還元可能な賞与額を早期に予測するように努めている。3月の期末が近くなると、期末賞与額を具体的に定めるとともに、今事業年度の問題点を検討。ミーティングに幹部社員を加えることで、可能な限りの受注平準化、外注利用平準化による利益率向上のための議論を行った。また、経営者と次年度の目標を立てるにあたっては、M&Aによる新規事業への取り組み等についても議論。年度末には、全社員を集めた全社員ミーティングを行い、当事業年度のキャッシュフローの概略を示し、受注平準化と外注利用平準化のための行動指針を全社員で共有することとした。

閲覧数ランキング

コンテンツフィルタの内容が入ります。