ここから本文です。

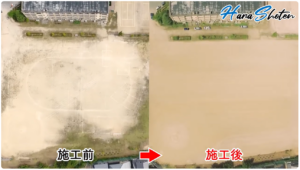

~鳥取県内初となる小・中学校の校庭・グランド整備事業を支援~

原商店(鳥取県琴浦町 建設業)

鳥取県琴浦町で土木工事業を営む原商店は、先代親方の引退後、人材不足から事業を縮小。二代目が一人親方で事業を継承していた。そこへ、コロナが襲来。現場へ向かう道すがら、部活動の制限で地域の小・中学校の校庭やグラウンドから子供たちの姿が消え、代わりに雑草に覆われていく状況を目にして憂い、校庭・グラウンドの整備事業への転換を構想。地域への貢献とコロナ禍からの事業再構築を目指す二代目に伴走し、新事業実現に向けて支援を行った。

本事例のポイント

【県内初の取組であることから市場調査を推奨】

二代目自身の経歴やこれまでの事業内容等を確認しつつ、思い描いている新事業構想について自由に話してもらった。その上で、商工会が提供できるサービスや、ターゲットとする市場動向と競合状況等について整理を行った結果、鳥取県は小・中学校の校庭やグランド整備を行う業者自体が無く、県内で初のビジネスモデルとなることがわかった。しかし、そもそも小・中学校に「校庭・グラウンド整備」というニーズがあるのかわからず、市場動向の把握が難しかった。そのため、地域の小・中学校を管轄する行政から、可能な範囲内で校庭の維持管理についての状況を確認することを推奨。市場調査の結果を踏まえ、新事業の構想が事業化できる可能性は十分にあると判断し、具体的な支援に移っていった。

【最大の難関、行政の予算取りをどうするかを課題に設定】

新事業のターゲットは地域の小・中学校やそれを管轄する行政であるため、行政側に校庭・グラウンド整備に関する年度予算を確保してもらう必要があった。予算取りという難関を通って初めて実現可能となることから、「どう予算化してもらうか」を課題として設定。この点が、新事業の最大のノウハウで重要要素であると共通認識した。

当社の背景

2012年に父である先代から事業を承継したが、従業員の退職により現状維持が困難となり、2019年から二代目が1名で1日単位の建設現場等の作業を請負う事業をしていた。そんな中コロナ禍となり、地域行事が中止。また、学校の部活動が制限されたことで、地域の小・中学校の校庭の手入れができず雑草が生い茂る状態となっていた。このことに着目し、地域の小・中学校の校庭やグラウンドの整備を請負う新事業構想を思い描く。この新事業構想の実現可能性についての評価と、実行のための手順等のアドバイスを受けることを目的に鳥取県商工会連合会への相談に至った。

支援の流れ

【小・中学校とPTA保護者会への二刀流販売プランを策定】

課題解決に向けて、作業ノウハウ・測量技術・図面作成知識等の内部環境を把握し、競合参入時でも優位性を確保する事業モデルを検討。当店が提供するサービスを「運動する上で安全性の高い校庭の環境」と定め、安全性が高いということを具体的に「水平」「均一な土の硬さ」「雑草を抑制」「排水性の高さ」の4定義とした。ターゲットについても、予算化が必要となる小・中学校や行政だけでは、受注までに半年程度期間を要すると想定し、価格を下げてPTA保護者会に対しても提供していく二刀流のプランを策定。小・中学校や行政、PTA保護者会向けに、それぞれの価格に見合った施工内容の開発を検討してもらった。

【二代目自らが事業計画を作成し新事業を可視化】

営業活動においては、整備した校庭・グラウンドを実際に見学してもらうことが効果的であると二代目と支援者側で意見が一致したものの、コロナ禍で学校関係者を招いて見学会を開催することは難しかった。そこで、サービス内容を伝えるための動画とパンフレットを作成し、地域の小・中学校へ配布する方法を提案。二代目は今まで計画書を作成した経験がなく、この時に始めて自らの構想を事業計画で可視化した。

【新事業「校庭・グラウンド整備」のサービスを開始】

事業計画に基づき必要な設備等を導入し、サービスを開始すると定期的に受注が入るようになった。受注の際には、可能な範囲内で相手側にサービス導入に至るキッカケを確認するように進言し、実際の流入経路と計画した営業計画の検証を行った。その結果、流入経路は整備した校庭を見学した学校関係者や、動画を閲覧した人であることが判明。整備した校庭を見た行政担当者は、次年度も異なる学校の整備費用を予算化し、リピート受注に繋がっている他、PTAが主導となりクラウドファンディングを活用して整備費用を確保する学校も現れている。また、整備を行った学校関係者から「雨が降った次の日でも校庭で授業できる」と喜びの声が届き、排水性に優れた校庭に対する新たなニーズを把握することができた。

伴走支援の効果

当初の相談から約8ヶ月で新事業を開始することができ、計画を上回る受注を獲得し短期間で事業の再構築を図ることができた。少子化が急激に進む地方においては教職員や保護者も少なくなっており、校庭・グラウンドの維持管理負担が大きくなっている。こうした地域が抱える課題に対しても、一躍を担う取組となった。伴走支援の中で、新事業構想を実現するための課題を設定し、二代目自らがこれまで策定したことのない経営計画を策定。その策定段階から自ら市場調査・サービス内容・営業方法等を検討したことにより、実行性の高い計画となった。計画策定だけでなく、PDCAの実行により計画と実績の検証を行い、売上・利益ともに計画値を大きく上回る成果を上げて早期に事業化できたことが自信となり、更なる事業拡大に向けて意欲的に取り組んでいる。その後も、継続した営業に加え、顧客先の小・中学校にはメンテナンス工事の有無を確認する等の営業活動を行っている。さらに、公園などの芝生施設にも対応したサービスで需要を獲得するために二代目が計画書の見直しを図っており、経営の自走化を実現することができた。

|

. |

. |

閲覧数ランキング

コンテンツフィルタの内容が入ります。