ここから本文です。

従業員の意欲を高めるには

-

■プロジェクトに対する心理的安全性を高める

心理的安全性が低いと、従業員はプロジェクトに対して消極的な姿勢を示すようになり、主体性やコミットメントの意識が低くなってしまいます。メンバーはプロジェクト自体に対して慣れていないことも多いため、経営幹部や支援者が積極的に働きかけ、参加者が発言しやすくなる環境を作ることが必要となります。

上記事例では、部門・役職横断的なプロジェクトチームを組成し課題解決に向けた検討を推進することになりました。一方、召集されたメンバーは自部門以外の従業員と意見を交わす機会が日常的に乏しく、「何を話せばいいのか」、「どこまで話してもいいものか」が分からず消極的な姿勢でした。そういった状況に対し役員からメンバーに、「ざっくばらんに話してほしい」という後押しをいただき、かつ支援者があえて攻めた発言をすることで、積極的に発言することに対するメンバーの心理的安全性が高まり、プロジェクトに対しても意欲的に取り組んでもらうことができました。

参考事例はこちら

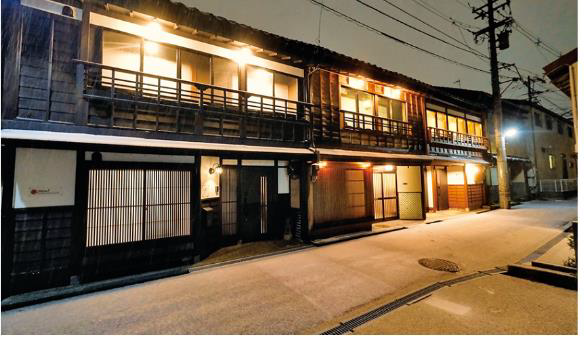

〜変革の機運を後押しし、現場社員の自発的なアクションに繋げる〜

- 信頼関係構築

- 社内コミュニケーション

- チームアップ

-

■現場メンバー自ら目標を口にする

現場メンバーを前向きに巻き込み、改革・改善に魂を入れるためには、あえてプロジェクトにターニングポイントを作ることも必要です。アクションプラン発表会のように、目標をコミットメントする場を作ることも有効な手法となります。

上記事例では、経営者が取り組んでいた中期経営計画の策定を、経営者ご子息(次期経営者)を中心とする次期経営層を召集し検討することになりました。次期経営層メンバーはそれぞれが所属する部門リーダーを務めており、より上位の経営目線での検討は従前まで十分に関与していませんでした。各部門の意見や考えを集積し、経営方針として固めていく取組を通じ、各人の経営に対する自分事化、責任が醸成され、精緻で具体的な検討が成されていきました。

参考事例はこちら

~不確実性の高い将来を築く、生産的で創造的な経営会議の構築~

- 信頼関係構築

- 経営理念・ビジョン策定

- 中期経営計画策定

- 次期経営層の育成

-

■現場へ権限を委譲する

現場に自分事として浸透させるためには、経営者や支援者が取組を押し付けるのではなく、現場の考えや意見を尊重し、現場主導でプロジェクトを推進することも必要です。経営者はあくまで監督者に留まり、現場の主体性を担保することも有効な手法となります。

上記事例では、経営者が極めて優秀であるがゆえに何でもやってしまう、それが現場従業員の積極性や自分事化を抑制する要因になっていました。当社において当時の重要取組事項であった新工場のレイアウト検討を現場リーダーで構成されるチームに任せ、経営者および支援者はサポートに徹することにしました。その結果、経営者に現場における新たな気づきが複数得られただけでなく、リーダーたちの成長や経営課題に対する積極的な関与も促されました。

参考事例はこちら

〜スーパーマンからの脱却。社員に任せることで意識変革へ〜

- ミドルマネジメント育成

- 従業員への権限移譲

- 従業員育成

- リーダーシップ

- 現場改善

閲覧数ランキング

コンテンツフィルタの内容が入ります。